Desde nuestro eje temàtico Migración (2022 – 2024) y en colaboración con el Dpto. de Humanidades y Comunicación de la UCU generamos esta infografía que pone en relación la biografía de José Gurvich con la historia nacional uruguaya, algunos hitos de la historia mundial y la historia sobre la migración en nuestro país.

1era Modernización en Uruguay

LEY DE “INMIGRACIÓN” 2.096 DEL 19 DE JUNIO DE 1890: PRIMERA LEY DE INMIGRACIÓN DEL URUGUAY

A través de esta ley, Inspirada en la 817 de 1876 de Argentina [Ley de Avellaneda], la cual tenía como objetivo regular el curso de la inmigración en el país, llegó la familia Gurvich a Uruguay.

Algunos aspectos de la ley 2.096 de 1890

En el artículo 6° se consideraba como inmigrante a todo extranjero honesto y apto para el trabajo, que se traslade a la República Oriental del Uruguay en buque de vapor o de vela, con pasaje de segunda o tercera clase y con ánimo de fijar en ella su residencia”. Este enunciado podría llevar a la falsa creencia de que se trataba de una ley amplia y liberal. Sin embargo, en el artículo 26° y 27° se establecen una serie de causales de rechazo de determinados inmigrantes: “enfermos de mal contagioso”; “mendigos”; “individuos que por vicio orgánico o defecto físico fueran absolutamente inhábiles para el trabajo”; “mayores de 60 años, salvo que fueran acompañados por al menos cuatro personas útiles para el trabajo”; “inmigración asiática y africana y la de los individuos conocidos con el nombre de zíngaros o bohemios [gitanos].

Los inmigrantes llegados a Uruguay a través de la ley 2.096

A pesar de las restricciones establecidas en la ley 2.096 de 1890 para la entrada de determinadas personas al país, lograron ingresar un promedio de 3.500 inmigrantes por año hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Una vez finalizada la contienda bélica y hasta 1932 lograron arribar unos 100.000 procedentes de las más variopintas nacionalidades entre las cuales se encontraba la lituana.

LA MODERNIZACIÓN EN URUGUAY (1876-1929)

La modernización es el conjunto de cambios en la esfera política, económica y social surgidos a partir de la primera revolución industrial surgida en Inglaterra a fines del siglo XVIII y de la revolución francesa de 1789.

Este proceso se produjo en Uruguay entre 1876 y 1929. Se desarrolló en dos etapas sucesivas: Primera modernización (1876-1903) y Segunda Modernización (1903-1929). En ambas se produjeron importantes cambios a nivel político, económico, social y cultural.

Durante buena parte de ese período se desarrolló en Uruguay la denominada “belle époque»caracterizada por el progreso de la ciencia, la tecnología y la moda que produjeron grandes transformaciones en la cultura, la economía y en la alta sociedad de la época.

Gracias a los cambios del período se produjo la llegada de una importante oleada de inmigrantes al país procedentes de Europa y, en menor medida, del Cercano Oriente.

Durante este período en el cual se pusieron en práctica una serie de cambios a nivel económico, técnico, social, político y cultural transcurrieron dos tipos de gobiernos: los militaristas (1876-1886) y el posterior retorno de los gobiernos de los civiles denominados civilistas (1886-1903).

Los gobiernos militaristas

1876: Lorenzo Latorre asumió el Poder como “Gobernador Provisorio”

Introducción del fusil Remington y Mauser en el ejército

Reforma escolar de José Pedro Varela

1877: Decreto-Ley de Educación Común

1878: Código de Procedimiento Civil y Código de Instrucción Criminal

1879: Código Rural reformado

Creación del Registro de Estado Civil

Elección de Latorre como Presidente Constitucional

1880: Renuncia de Latorre. Asume la presidencia Francisco Antonino Vidal y

Máximo Santos es nombrado Ministro de Guerra

Fundación del Partido Constitucional y reorganización del Partido Blanco

1881: Reorganización del Partido Colorado

1882: Máximo Santos asumió la Presidencia de la República y Máximo Tajes como

Ministro de Guerra

1883: Creación del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública

1884: Código Militar. Código de Minería. Ley de trazado general de ferrocarriles

1885: Ley de Matrimonio Civil Obligatorio. Ley de Conventos. Ley Orgánica de

la Universidad

1886: Francisco Antonino Vidal asume la Presidencia de la República

Revolución del Quebracho

Máximo Santos retorna a la Presidencia y se produce el posterior atentado

contra su vida

Creación del Ministerio de Conciliación

En noviembre renuncia Santos y asume Máximo Tajes como Presidente de

la República

Los gobiernos civilistas

1886: Máximo Tajes asume, en noviembre la Presidencia de la República

1887: Apertura del Banco Nacional de Reus

1888: Ley aduanera proteccionista y Ley Ferroviaria

1889: Aprobación del Tratado de Derecho Civil Internacional en Montevideo el

12 de febrero

1890: Julio Herrera y Obes asume la Presidencia de la República

Crisis económica financiera: Cierre del Banco Nacional

Se aprueba la primera ley de inmigración, la 2.096 (agregar un QR que

lleve a la información de esta ley en el contexto de las leyes migratorias)

1891: Conversión como salida a la crisis. Se contrata en el exterior el mayor

empréstito en la historia financiera de la República: 96 millones de pesos,

cuando el Presupuesto General de Gastos solo llegaba a 13-14 millones.

1892: Liquidación del Banco Nacional y creación del Banco Hipotecario del

Uruguay

1893: Ley de Registro Cívico Permanente

1894: Juan Idiarte Borda asume la Presidencia de la República

1895: Nace la Federación de los Trabajadores del Uruguay gracias a la influencia

de los primeros inmigrantes anarquistas europeos, y se crearon varias

“sociedades de resistencias”, nombre por el cual se conocían a los

sindicatos obreros en la época se le daba

1896: Fundación del Banco República y levantamiento de Aparicio Saravia

1897: Revolución del Partido Nacional y Paz de la Cruz

Asesinato de Juan Idiarte Borda asumiendo la Presidencia Juan Lindolfo

Cuestas

1898: Golpe de Estado de Juan Lindolfo Cuestas y Ley de elecciones

1899: Juan Lindolfo Cuestas asumió la Presidencia Constitucional

1900: Casi un millón de personas residían en Uruguay (un tercio en la capital en

donde el 40% eran extranjeros gracias a la inmigración precedente llegada

principalmente de Europa y en menor medida del Cercano Oriente).

1901: Comienzo de las obras de modernización del Puerto de Montevideo

1903: José Batlle y Ordóñez asume la Presidencia de la República

Levantamiento de Aparicio Saravia

Vanguardias artísticas de principios del siglo XX

En las últimas décadas del siglo XIX se produjo un fenómeno desconocido hasta entonces: el enfrentamiento entre la modernidad y la tradición, esto es, entre la renovación y las imposiciones del academicismo y el gusto oficial. Desde que el Clasicismo dejó de funcionar como norma y modelo, desapareció el valor del canon, abriendo la posibilidad a nuevos cauces de expresión, alterando los ritmos narrativos icónicos, la rigidez de los formatos y de las composiciones.

Con estas alteraciones aparece la vanguardia, nueva noción en el devenir artístico.

Las vanguardias artísticas -fauvismo, expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, pop-art, land-art, – constituyen un grupo de movimientos heterogéneos que coinciden en un ideal común: la ruptura del estatus del arte en la sociedad burguesa.

Desafían las normas estéticas y sociales de la época, exploran lo desconocido, lo irracional y lo abstracto.

Gurvich se vio fuertemente influenciado por algunas de estas corrientes en su obra.

Tarsila do Amaral inaugura el Movimiento Antropofágico

Tarsila do Amaral es quizás la principal artista modernista del ámbito latinoamericano. El perfecto ejemplo de unión entre tradición local y vanguardia. Miembro del «Grupo dos Cinco», los introductores de las vanguardias en Brasil, fue también una figura clave dentro del Movimiento Antropofagia (1928–1929). Amaral y sus colegas querían cambiar el arte establecido de Brasil, demasiado conservador para un país tan complejo, tan rico en culturas, tan moderno en otros aspectos. Adoptaron las formas de las vanguardias europeas: lo típico, cubismo, futurismo, el expresionismo… Tarsila había estudiado entre otros con Fernand Léger y conoció de primera mano estos movimientos.

Curioso… Mientras los vanguardistas habían desarrollado un gran interés por las culturas primitivas en busca de inspiración, si algo tenía Brasil era muchísimas culturas primitivas intactas. Esto llevó a Tarsila a utilizar las formas indígenas de su propio país al tiempo que incorporaba los estilos modernos que había estudiado.

La cultura indígena brasileña se convirtió en una mina de oro para explotar (y exportar) la cultura de su país, como hacían con su madera, que en aquellos años parecía inagotable. Amaral y Andrade viajaron juntos por todo el país y claro, se enamoraron En 1926 se casaron. En esos años Tarsila tuvo un gran éxito internacional: Mujer! Brasileña!! Exótica!!! Tal era la mentalidad de los surrealistas, que eran la vanguardia de París en la época. Algo parecido le había pasado a la Kahlo. Inspirado por Amaral, Andrade escribe su Manifiesto Antropofágico, que literalmente llamó a los brasileños a devorar

los estilos europeos, librarse de todas las influencias directas y crear su propio estilo y cultura.

En lugar de ser devorados por Europa, devorarán a Europa ellos mismos.

Calvo Santos, M (2018) Tarsilia do Amaral.

Tomado de https://historia-arte.com/artistas/tarsila-do-amaral

Llega el padre a Uruguay

LA LEY 8.868 DEL 19 DE JULIO DE 1932 MÁS CONOCIDA COMO “LEY DE INDESEABLES”

En la década de 1930 Uruguay vive una acuciante crisis política, social y económica como efecto del “Crack de la Bolsa de Valores de Wall Street” de 1929. En este contexto, el gobierno de Terra decidió poner frenos a la entrada de inmigrantes a quienes se los veía como competidores de la población nacional a la hora de acceder a un empleo. Por tal motivo, entró a regir una nueva ley de inmigración, la 8.868 del 19 de julio de 1932. En esta ley se establecieron una serie de causales de inadmisión y de expulsión de extranjeros, aún de aquellos que poseyeran la carta de ciudadanía nacional.

Los decretos reglamentarios de la “ley de indeseables” agregaron nuevos requisitos para permitir la entrada de inmigrantes como el de poseer una determinada cantidad de dinero la cual debería ser depositada durante un año en el Banco de la República.

Los argumentos para limitar la entrada de inmigrantes

“La causa de que el Poder Ejecutivo haya enviado el mensaje pidiendo las restricciones a la inmigración, se debe a hechos absolutamente actuales. Nos encontramos en un momento histórico en que todos los países rechazan lo malo que tienen, en que cada uno echa a la casa del vecino lo que incomoda […]. Es necesario adoptar, en una palabra, una medida salvadora para el momento actual, porque si no llegaremos a ser, no un cajón de basura, como dijo un diplomático, pero llegaremos a ser un nido de víboras en el país” (Dr. Mateo Legnani. Ministro del Interior. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1932).

“De todas partes se tenían informes de que efectivamente venían aumentando en forma un poco desproporcionada los elementos extraños a nuestro ambiente […] lo evidente era que la campaña de la República venía siendo recorrida por gran cantidad de extranjeros carentes de valores rurales sin noción casi de nuestro idioma, que andaban de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, a veces ofreciendo alguna mercancía. Nosotros, los partidarios de este proyecto no somos enemigos de la inmigración. Por el contrario, serlo, significaría negar la realidad, negar la obra formidable que realizaron los buenos y sanos inmigrantes, los suizos, los españoles, los italianos, franceses, alemanes, ingleses, etc. Nosotros deseamos que siga viniendo esa inmigración” (Diputado Eduardo Víctor Haedo. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1932).

Los judíos ashkenazis

Procedían de Europa Oriental (principalmente de países del Imperio Ruso, de Polonia, los países bálticos, entre otros) y eran oriundos de los territorios de Ashkenaz, el Sacro Imperio Romano Germánico del cual fueron expulsados).

Su llegada a Uruguay se produjo durante los primeros años del siglo XX hasta la segunda posguerra mundial.

Hablaban idish, mezcla entre alemán, lenguas eslavas y hebreo.

Sus primeros destinos residenciales fueron la Ciudad Vieja, Villa Muños y Goes. Asimismo, pequeñas comunidades de judíos ashkenazis se establecieron también en distintas zonas del interior del país.

Entre las profesiones a las cuales se dedicaron se destacaba la de sastres, relojeros, comerciantes en general, vendedores ambulantes, entre otros.

Los primeros pasos

Los judíos recién llegados sintieron la necesidad de organizarse internamente para abordar sus necesidades específicas y enfrentar sus desafíos de manera conjunta siguiendo el modelo de las instituciones de sus lugares de origen.

1909: en septiembre de 1909, se estableció en Uruguay la “Ezra” -ayuda, en hebreo-, la primera organización judía, cuyo propósito principal era brindar asistencia a los recién llegados al país, para así adaptarse a su nueva vida.

1914

-En 1914 ya funcionaba una modesta escuela sionista entre la comunidad sefaradí, conocida como Talmud Torah Sefaradith, que se centraba en la enseñanza religiosa. Asimismo, servía como guardián y vehículo de las tradiciones judías transmitidas por sus padres.

-Los ashkenazis establecieron varias escuelas financiadas por la Jevra Kaduscha en barrios con inmigrantes de origen judío, incluyendo el Centro, Goes, Paso Molino, Cerro y Ciudad Vieja (en este último vivía José Gurvich con su familia cuando arribó a Montevideo en 1932). Estas incluyen el Colegio Israelita de Goes, el Colegio Israelita Residentes de Polonia, el Colegio Israelita del Cerro y el Colegio Israelita del Paso Molino. También llevaron a cabo proyectos similares en el interior del país, como la colonia agrícola 19 de abril, que se fundó en 1914 cerca de Paysandú. Durante sus 15 años de existencia, los colonos establecieron una escuela judía adicional para educar a sus hijos.

1916

– El 18 de julio de 1916 se fundó tu Kehilá, por parte de los judíos ashkenazis con el objetivo de satisfacer las necesidades de los integrantes de esta comunidad en Uruguay.

– En este mismo año, un grupo de 58 ashkenazis establecen la Jevra Kadusha Ahekenazi, una nueva institución que, en colaboración con la Hesell Shel Emet Sefaradí, logra obtener el permiso para un cementerio propio. Antes de su fundación, los judíos en Uruguay eran sepultados en el Cementerio Protestante Británico, lo que marcó el inicio de la creación de camposantos específicos para la comunidad judía en el país.

1917: se funda de forma oficial Cementerio Israelí de la Paz (Canelones). Es un sitio de gran importancia en la historia judía de Uruguay. Fue establecido el 28 de noviembre de 1917 y ostenta el título de ser el único cementerio judío en el país. Este lugar alberga secciones dedicadas a judíos de diversos orígenes, incluyendo sefardíes, de habla alemana, de habla húngara, ashkenazis, entre otros.

Llega Gurvich a Uruguay

EL CRECIENTE AUMENTO DE LA VIDA COMUNITARIA JUDÍA EN LA DÉCADA DE 1920

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial ,se produjo un importante aumento en la llegada no sólo de judíos sefaradíes y ashkenazis sino también de judíos de habla húngara al Uruguay y la vida judía se hizo más activa.

Durante este período se fue creando una intensa vida comunitaria

La comunidad de habla húngara en Uruguay, conformada por judíos originarios de Hungría, Transilvania (Rumania), Eslovaquia y Yugoslavia, comenzó a llegar al país a partir de 1920 y se estableció en Montevideo. Su idioma principal era el húngaro, y sus ocupaciones variaban ampliamente, incluyendo sastres, peleteros, relojeros, comerciantes en general y empleados de diversas industrias. Los primeros judíos húngaros arribaron entre 1920 y 1931, motivados por el fin de la Primera Guerra Mundial y el colapso del gobierno de Béla Kun. Un segundo grupo llegó debido a los efectos de la crisis económica de 1929. La tercera ola importante se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando una gran cantidad de judíos húngaros buscó refugio en Uruguay. Finalmente, un cuarto grupo se incorporó a la comunidad como consecuencia de la invasión soviética de 1956 en Hungría.

Instituciones judías progresistas

En términos de ideología, los ashkenazis representaron una corriente del judaísmo vinculada a movimientos de pensamiento libre que surgieron en Europa a finales del siglo XIX. Durante la era zarista, en 1897, surgió un movimiento socialista judío en Europa del Este llamado Bund (alianza) que se estableció en Uruguay. Este movimiento pronto creó su propia sección local, con un periódico y asociaciones culturales afiliadas.

Entre 1925 y 1950, también operaron las «escuelas de trabajo» de ideología yiddishista de izquierda no sionista, que incluyeron la Escuela Jaim Zhitlowsky, fundada en 1930, el Seminario para profesores Va’ad ha-Hinnukh creado en 1954, y los movimientos juveniles Tnuot Noar.

Banco Israelita del Uruguay: la Primera Caja de Ayuda Mutua- El 5 de abril de 1925, un grupo de 7 israelitas se reunió en la Sinagoga ubicada en Porongos 2443, en Villa Muñoz, Montevideo, y decidieron fundar la «Primera Caja de Ayuda Mutua» con un capital inicial de 110 pesos y 7 socios.

Con el paso del tiempo, la entidad cambió de nombres, siendo estos: Cooperativa Mutua Israelita S.A. (en septiembre de 1928), Primera Cooperativa Mutua Israelita del Uruguay S.A. (en mayo de 1929), y Banco Israelita del Uruguay (en febrero de 1938), aunque era popularmente conocido como «Bank-in-Goes».

En 1927, además de las escuelas complementarias establecidas en el primer tercio del siglo XX, se fundó la Escuela Dr. Teodoro Herzl, ubicada en el barrio Goes y era pro-sionista -pro la creación de un Estado judío- y laica. En 1952, la escuela se trasladó a su propio edificio en la calle Blandengues 1775.

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA VIDA JUDÍA EN URUGUAY EN LA DÉCADA DE 1930

En la década de 1930 se suma a la comunidad judía ya existente la de habla alemana arribada principalmente entre 1933 y 1941 y judíos de origen italiano, principalmente sefaradíes procedentes de Italia. En esos años llegó también la familia de José Gurvich, primero su padre Jacobo en 1931 y luego en 1932 él, su madre y su hermana.

1931: Varios grupos juveniles se crearon con el propósito de preparar a los jóvenes para emigrar a Israel -aliá. Un ejemplo es el movimiento sionista juvenil Betar fundado durante ese año.

1932

– Kehilá: en 1932 surgió la Comunidad Israelita del Uruguay la cual tuvo su origen a partir de la Jevra Kaduscha Ashkenazi. Esta ha perdurado hasta el presente, siendo conocida como Kehilá -agrupamiento, en hebreo-.

– Comunidad Israelita Sefaradía del Uruugay: el 7 de diciembre de 1932, se fundó la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay (CISU), desempeñando un papel clave para la comunidad judía en el país.

– Sociedad Israelita Húngara del Uruguay: una vez establecidos en Uruguay, los judíos de habla húngara, a pesar de ser menos numerosos que los judíos sefaradíes y ashkenazis, optaron por establecer una vida comunitaria propia. Para ello, fundan en 1932 la Sociedad Israelita Húngara del Uruguay, obteniendo reconocimiento legal.

Fundación de la NCI

Los judíos de habla alemana, bajo la idea de formar instituciones donde pudieran comunicarse en alemán y mantener su cultura de origen en Uruguay, establecieron el 7 de junio de 1936 la Synagogen-Gemeinde zu Montevideo (Comunidad Sinagogal de Montevideo, en alemán). Con el paso del tiempo, esta se convirtió en la Nueva Congregación Israelita de Montevideo (NCI).

La NCI es una institución judía conservadora duando judíos de Europa Central, en su mayoría de Alemania y Austria, llegaron al Uruguay huyendo del nazismo. Preserva y fomenta la vida judía conservando las tradiciones desde una perspectiva pluralista. Desarrolla la dimensión religiosa y espiritual de la comunidad a través de su sinagoga Masortí. Atiende en toda la extensión posible los aspectos educativos, culturales, sociales y de acción solidaria. Tiene siempre presente la centralidad del Estado de Israel como expresión y realización del ideario sionista. Su membresía está compuesta por alrededor de mil familias. Es una organización activa en la obra social a través de Ajim Rajmonim (hermanos de la caridad), una organización dedicada a la asistencia social sustentada por los socios de la congregación.

En 1936, judíos de Europa Central, en su mayoría de Alemania y Austria, llegaron al Uruguay huyendo de los nazis. Llegaron casi sin recursos y tuvieron que mantener a sus familias como pudieran, sin entender el lenguaje ni poder trabajar en sus profesiones. Unidos por un idioma común fundaron la Nueva Congregación Israelita de Montevideo (NCI), una congregación de habla alemana que al comienzo contaba sólo con un puñado de personas que se reunían para los Servicios Religiosos.

Se fundó la escuela complementaria N. Sokolov para la comunidad de habla húngara, dirigida por el rabino Muller, donde las clases se impartían en húngaro, hebreo y, en parte, en yiddish. Inicialmente, esta escuela se ubicó en la calle Julio Herrera y Obes entre Soriano y Canelones.

1era reunión del Taller Torres Garcia

He dicho Escuela del Sur, porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte.

Joaquín Torres García. Universalismo Constructivo.

Expresionismo abstracto (1943-1965)

El artista moderno trabaja con el espacio y el tiempo, y expresa sus sentimientos en lugar de ilustrar.

Jackson Pollock.

El expresionismo abstracto fue ese movimiento pictórico dentro de la abstracción posterior a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Tras estos terribles acontecimientos siguió un periodo de lógica incertidumbre y de cuestionamiento de la moral humana.

Esto da como resultado la proliferación de obras de arte que incluían formas de creación desgarradas en las que quedaba a un lado el goce estético tal y como se entendía hasta entonces. Un desencanto por lo colectivo dio como resultado obras muy personales.

Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense y se dice por ello que incluso fue directamente financiado por la CIA en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos (Nueva York en realidad) había sustituido a París como capital artística y los expresionistas abstractos cogieron el testigo de la vanguardia. El país, líder ahora del mundo libre, necesitaba un arte propio que liderara el arte occidental. Y qué mejor que un

arte individual cuya principal característica es la libertad.

Los expresionistas abstractos fueron unos tipos (y tipas) fascinados por la soledad y el proceso. Individualistas, decidieron mostrar el carácter expresivo del arte investigando en búsquedas personales, más que colectivas. El artista desalentado por su contexto político y social se refugia ahora en su interior y abandona toda referencia externa. Se valora por tanto el gesto, una especie de huella dactilar del artista, porque es algo único de cada

uno.

Se potencia también la materialidad del cuadro y convierten el proceso artístico casi en un rito religioso, siendo la pintura la prueba documental del mismo. La improvisación formaba parte de este trance casi místico, en el que el artista entraba en contacto directo con sí mismo. Este automatismo podría derivar del surrealismo, que aún estaba vivo en esos años.

(CC) Miguel Calvo Santos, 21-01-2015

Number 1A

Falsa sensación de infinito.

Jackson Pollock Estados Unidos, 1948

El arte de Jackson Pollock, con su agresividad caótica, pero controlada y su action painting, logra convertirse en un claro exponente de la corriente vanguardista del llamado Expresionismo Abstracto o Escuela de Nueva York, en Europa, Informalismo. Se caracteriza por la no figuración, pero sí por una clara alusión a los sentimientos subjetivos del artista. Pollock fue precursor en el dripping. El artista exteriorizaba sus profundas frustraciones y tensiones interiores mediante intencionadas salpicaduras poéticas en sus lienzos de gran formato.

En la obra White Light, el artista refleja un universo en el que bucea tras la espesa maraña de hilos de pintura. Pollock realiza en esta tela, al igual que en muchos de sus otros trabajos, una búsqueda de sus raíces. Entre creador y obra plástica cohabitan en un pulso una tierra primitiva

(los nativos americanos le proporcionaban inspiración) que interconectaban brutalmente con la expresión artística de su tiempo. Paso a paso, color a color, goteo a goteo, White Light se transforma en una unidimensional y primaria red que conforma el todo de la obra. Jackson Pollock se integra en el cuadro rodeándolo e, incluso entrará en él… White Light se puede definir como una contraposición al arte abstracto de su contemporáneo Mark Rothko, quien crea unas formas sosegadas con parámetros medidos y controlados.

Jackson Pollock crea en White Light, la última obra completa, un universo que nace de las profundidades de su consciencia, plasmada con una gran complejidad de movimientos enérgicos y contundentes. El artista se siente fuertemente influenciado por Miró y Picasso, al que los colores puros del primero y los trazos rápidos y potentes del segundo lo reafirman en su creación de sentimientos anárquicos y agnósticos. El chorro de pintura, aparentemente espontáneo, en la mano de Pollock, se convierte en una acción gestual deliberada.

Si analizamos esta última obra completa, que creó el artista, desde un punto de vista psicológico, apreciamos un reflejo de las condiciones personales de su autor, ya que dependía del alcohol, el cual no le abandonó hasta el final de su vida. En White Light no todo es luz blanca, ya que el ser de Pollock se manifiesta en el goteo de sus negros y rojos; la oscuridad y la energía de un genio en uno de los momentos más duros de su dependencia del alcoholismo. El espíritu atormentado transformado en obra.

(CC) Pili Egea, 03-07-2021

Profecía Los colores hablan.

Lee Krasner Estados Unidos, 1956

Lee Krasner, aunque popularmente conocida como «la mujer de Jackson Pollock», fue una de las pintoras más influyentes del Expresionismo Abstracto americano. Experimentó con la pintura durante toda su vida, cuanto más vivía, más cuadros pintaba. Imagino que eso explica por qué siempre me han emocionado las obras de esta pintora americana, sus vivencias y sentimientos plasmados en un lienzo como quien escribe un diario.

Este óleo, Profecía, de estructuras fluctuantes delineadas en negro y ligeramente rosáceas, sugieren formas corporales hasta el punto que podemos distinguir un pie en esta obra propia del expresionismo abstracto. Es innegable la influencia del cubismo que Krasner obtuvo durante sus años en la Hans Hofmann School de Nueva York, fácilmente reconocible en las formas del cuadro. Pero, algo esconde esta pintura que me inquieta, ¿quizás esta mezcla de negro y amarillo? Los colores reflejan como la compleja relación entre Krasner y Pollock se encontraba en un momento delicado, pues, según la psicología

del color, la combinación de estos dos colores significa la infidelidad, entre otras muchas connotaciones negativas.

Semanas después de pintar Profecía, Krasner recibió la noticia de que su marido había fallecido en un accidente de tráfico junto a otra mujer y su amante, única superviviente del accidente. ¿Predijo Lee Krasner en su Profecía la tragedia?

Sea como fuere, Krasner no dejó de pintar, se refugió en su arte para seguir explorando y reinventando modos de expresión a través de su pintura y de sus vivencias.

«Pintar no es algo ajeno a la vida. Es la misma cosa. Es como si me preguntan si tengo ganas de vivir. Mi respuesta es sí y por eso pinto».

(CC) Miguel Calvo Santos, 30-01-2017

No.1 (Royal red and blue)

Espacios donde poder sentir y construir nuestra propia visión.

Mark Rothko Estados Unidos, 1954

Esta es una de mis obras favoritas de Rothko, que muestra la relación entre los colores fríos y cálidos y es una de las pinturas más representativas y exitosas de su período más interesante, en mi opinión, con un estilo caracterizado por finos campos de color de múltiples capas y su interacción entre ellos.

De acuerdo con la Teoría de Push & Pull de Hans Hofmann, hay una combinación de colores que crea una tensión visual que abre una ventana para explorar el espacio dentro de la pintura. Los colores vivos crean una sensación de espacio. Una ilusión de profundidad y movimiento debido al color cálido que se aproxima y al frío azul que se escapa.

Como es habitual en este tipo de trabajos, no hay ningún marco alrededor del lienzo, lo que significa que no hay límites y la posibilidad de que los colores se expandan aún más en nuestra mente, las líneas son imperfectas y la presencia del fondo hace que los colores principales floten sobre la imagen. Esto le da poder a los espacios de color y acerca el trabajo al espectador.

Lo que esta pintura me transmite es un sentimiento de melancolía, pero también un estado de alivio porque los colores me envuelven como si entraran en otra dimensión. Me recuerda a un océano o tal vez un cielo bajo una puesta de sol ardiente donde desconectar de todo en un ambiente privado.

Como él dijo, el punto principal de su trabajo es generar espacios donde el espectador pueda sentir y construir su propia visión. Dramas donde nos convertimos en los personajes principales de la obra. Para Rothko, la relación entre el trabajo y el espectador era muy importante y quería que nos sumergiéramos en esa gran cantidad de espacio y color, donde nos convertimos en una parte esencial de la obra de arte y la activamos. De

esta manera, la pintura está viva y puede incluso respirar sin una explicación objetiva.

Este trabajo invita a pensar por un momento, hacer una búsqueda introspectiva y dejar que los colores creen estados emocionales.

(CC) Guillermo López Mao, 26-01-2019

Inmersión azul

Tríptico azul

Joan Miró España, 1961

A partir de 1923, la obra de Joan Miró toma un matiz diferente: aquel de la libertad poética, que se expresa a través de la disposición aparentemente caótica de los elementos en sus composiciones. No es casual: desde que decidió adentrarse en la naturaleza para experimentar la realidad desde un estrato mucho más inmediato —más real que el del bullicio capitalino español, por lo menos—, permitió que las fibras románticas de su acontecer artístico cobrasen una fuerza categórica en su estilo. Treinta años después de mudarse a una casita en medio de la campiña catalana, sin embargo,

decide experimentar con otros estratos de esencia, y vuela a Estados Unidos para encontrarse con los expresionistas abstractos.

Es entonces que se deja influir por Rothko y Pollock —tan diametralmente distintos en la ejecución, y a pesar de esto, de ejes armónicos tan semejantes—, y el carácter aparentemente disperso de su composición se asienta en las corrientes de abstracción que imperaban en la Nueva York de los 50s. Durante su estancia en Estados Unidos, Miró supo adaptarse muy bien los nuevos límites que el color estaba alcanzando, y entendió el

nivel espiritual que trastocaban al enfrentarse tan directamente con el espectador. Es por esto que resulta casi natural que, en 1961, haya pintado el tríptico Blau (I, II y III):

sinestesia anestésica, musicalidad de empaste, color contenido, expresionismo estático.

La vastedad del azul se distiende en un campo de espiritualidad profunda, como una gota que se funde en la superficie apacible de un cuerpo de agua, inmenso. Son realmente pocos los elementos que irrumpen con este acontecer casi absoluto del azul: si acaso algunos puntos negros, una línea roja, una raya esbelta. Sin embargo, la composición es absorbente no por estos trazos disruptivos, sino por la presencia dominante del azul: azul

que consume, azul que destaca, azul que asume, azul que es eso —azul.

(CC) Guillermo López Mao, 26-01-2019

Pop-Art

Surgido a mediados de la década de 1950 en Gran Bretaña y a finales en Estados Unidos, el arte pop alcanzó su apogeo en la década de 1960. Comenzó como una revuelta contra los enfoques dominantes del arte y la cultura y las opiniones tradicionales sobre lo que debía ser el arte. Los jóvenes artistas sentían que lo que les enseñaban en la escuela de arte y lo que veían en los museos no tenía nada que ver con sus vidas ni con las cosas que veían a su

alrededor cada día. En su lugar, recurrieron a fuentes como las películas de Hollywood, la publicidad, los envases de productos, la música pop y los cómics.

En 1957, el artista pop Richard Hamilton enumeró las «características del arte pop» en una carta a sus amigos los arquitectos Peter y Alison Smithson:

El arte pop es: Popular (diseñado para un público masivo), Transitorio (solución a corto plazo), Prescindible (se olvida fácilmente), De bajo coste, Producido en masa, Joven (dirigido a la juventud), Ingenioso, Sexy, Truculento, Glamuroso, y un Gran negocio.

A los críticos modernistas les horrorizaba que los artistas pop utilizaran temas tan «bajos» y que los trataran de forma aparentemente acrítica. De hecho, el pop llevó el arte a nuevas áreas temáticas y desarrolló nuevas formas de presentarlas arte, y puede considerarse una de las primeras manifestaciones del posmodernismo.

Glosario del Museo Tate para el término Pop – art.

La consolidación de la vida comunitaria judía en Uruguay (décadas de 1950 y 1960)

Durante este período se consolida la vida comunitaria de los judíos en Uruguay llegando a su máximo esplendor.

En ese período se comenzó a producir la aliá (emigración judía hacia el Estado de Israel), la creación de instituciones judías de educación formal y un creciente antisemitismo en Uruguay.

Instituciones educativas y juveniles

1951: surge el Azit, un movimiento juvenil judío sionista educativo apartidario. Inicialmente, se centraba en actividades sociales, pero en los siguientes años, entre 1955 y 1956, cambió su enfoque hacia la promoción de la emigración a Israel (aliá).

1953: se funda el movimiento juvenil jalutziano sionista Israel Hatzeirá, el cual tuvo su origen en una Jativá universitaria que operó desde 1953 en Montevideo en colaboración con los Sionistas Generales.

1956: Se formó el movimiento juvenil sionista socialista Habonim Dror. Este adoptó su nombre actual a principios de la década de 1980, con el enfoque principal en proporcionar la educación no formal y promover la emigración a Israel (aliá). Se funda la escuela Ivria. Esta comenzó como un jardín de infantes, y luego agregó los niveles de primaria y secundaria. En 1971 se convirtió en una escuela y liceo integral. Más tarde, debido a los costos, se fusionó con la Scholem Aleijem, teniendo como resultado al instituto Ariel.

1962: se funda la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, convirtiéndose en el principal centro educativo judío.

1963: bajo el propósito de combatir la asimilación y promover la emigración a Israel, la aliá, se estableció la entidad sionista Macabi Tzair.

Antisemitismo en Uruguay en un contexto de creciente autoritarismo en el país

Durante la década de 1950 y 1960 surgen grupos extremistas en Uruguay de derecha e izquierda que desembocan en el golpe de estado del 27 de junio de 1973 que afectó fuertemente a la comunidad judía de izquierda.

Durante esa época Uruguay fue testigo del cese de la inmigración judía en el país, al mismo tiempo que experimentó un aumento en los episodios de antisemitismo. A medida que el tiempo avanzó, la población judía en Uruguay se redujo debido a la emigración y el envejecimiento de la comunidad. A pesar de que Uruguay generalmente se considera un país no antisemita, la realidad es que existieron y aún persisten expresiones de prejuicio y odio hacia la comunidad judía.

Una forma de luchar contra el antisemitismo es fomentar la memoria de la Shoá (Holocausto en Hebrero). Para ello en 1953 se creó el Centro Recordatorio del Holocausto por sobrevivientes de la Shoá llegados a Uruguay junto con el Museo del Holocausto (actualmente Museo de la Shoá). Esta organización de sobrevivientes tuvo como primer nombre el de Asociación de Sobrevivientes de la Persecución Nazi. Se unió más tarde a la Sociedad Amigos de Yad Vashem. La institución y el Museo estuvieron situados en primer lugar en la calle Convención 1220 para trasladarse en 1987 a la Comunidad Israelita del Uruguay.

Uruguay campeón de América

Uruguay venció 1-0 a Argentina, con gol de Javier Ambrois, el 15 de febrero de 1956 en el estadio Centenario y se consagró campeón de la Copa América por novena vez en la historia.

Única ronda

La Celeste debutó en el torneo el 21 de enero venciendo 4 – 2 a Paraguay ante 55.000 espectadores. Los goles de del equipo que dirigía Hugo Bagnulo fueron convertidos por Omar Míguez, Guillermo Escalada (2) y Walter Roque. El segundo encuentro se disputó una semana después y finalizó con victoria uruguaya por 2 a 0. Los goles fueron nuevamente de Guillermo Escalada y Omar Míguez.

El tercer encuentro fue el 6 de febrero ante Chile. Culminó con victoria 2-1 gracias a las anotaciones de Omar Míguez y Carlos Borges. Cuatro días después Uruguay empató sin goles ante Brasil, llegando a la última fecha con siete puntos, uno más que Argentina.

El último partido del torneo se disputó el 15 de febrero en el Centenario ante 80.000 personas. El árbitro fue el paraguayo Cayetano de Nicola. Uruguay venció 1-0 a Argentina con gol de Javier Ambrois, su primera anotación en el torneo, la cual le dio la victoria a la Celeste y un nuevo título continental.

Destaque

Uruguay se consagró campeón invicto con nueve puntos, fruto de cuatro victorias y un empate. Convirtió nueve goles y recibió tres.

Nuevamente Uruguay fue campeón como local. En la historia de la Copa América se disputaron siete torneos en nuestro país y todos los ganó la Celeste.

Hasta el torneo de 1956 inclusive, Uruguay disputó 20 partidos como local ganando 18 y empatando dos.

William Martínez fue el único jugador uruguayo campeón de América y del Mundo con la selección y con un club, al ganar también con Peñarol la Libertadores y la Intercontinental.

Estadio: Centenario, Montevideo

Juez: Cayetano de Nicola (Paraguay)

El rock and roll en Uruguay y la nueva ola (1956-1962)

A fines de 1956 llega a Uruguay la película “Rock around the clock” con la banda sonora de Bill Haley y los Cometas. Este hecho movilizó a los jóvenes de la época, que bailaron en los cines ante la mirada reaccionaria y sorpresiva de los adultos; y sembró la semilla del rock en & roll con propuestas como las de “The Blue Kings”, que vinieron desde Paysandú. Esta movida generó una corriente más melódica, cantada en español, con una estética rock impulsada por la RCA argentina, desde donde salieron El Club del Clan con Palito Ortega y varias estrellas del mismo estilo, que determinaron a nivel local la conversión de los mencionados “The Blue Kings” a “Los Iracundos”. La propuesta ocupó un espacio muy importante en los medios de comunicación, tocando muy seguido en nuestro país y en el exterior.

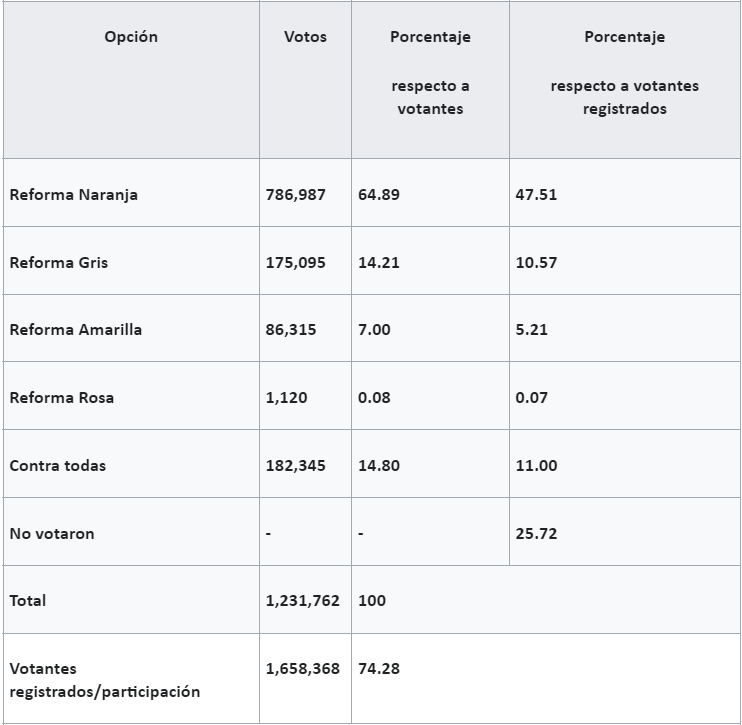

Reforma constitucional 1966

El 27 de noviembre de 1966 se realizó un plebiscito constitucional en Uruguay junto a las elecciones generales.1 se presentaron al electorado cuatro propuestas para enmendar la constitución, la reforma naranja fue aprobada con el 65% de los votos. Como resultado, el sistema de gobierno colegiado fue abolido, regresando al sistema de gobierno presidencialista.

Propuestas

Se presentaron a los votantes cuatro propuestas, nombradas por colores.

Reforma Gris

La reforma gris fue propuesta por el Partido Nacional el 28 de abril a través de una iniciativa popular. Proponía la restauración del sistema de gobierno presidencialista en el cual el presidente podía ser reelegido. El presidente podría disolver la Asamblea General y restringir las libertades personales. La propuesta también separaría las fechas electorales.1

Reforma Rosada

La reforma rosada fue propuesta por el Partido Colorado el 24 de mayo a través de una iniciativa popular que reunió 500,000 firmas. Proponía la restauración del sistema de gobierno presidencialista, limitando al presidente a un solo mandato pero permitiéndole disolver la Asamblea General y evitar su impeachment. Aunque el partido luego cambió su apoyo a la reforma amarilla, no pudo retirar la propuesta de reforma rosada del plebiscito.1

Reforma Amarilla

La reforma amarilla fue propuesta por el Frente de Izquierda de Liberación el 24 de mayo a través de una iniciativa popular. Proponía la restauración del sistema de gobierno presidencialista, prohibiéndole al presidente la reelección inmediata, la eliminación del sistema de lemas, la nacionalización de las grandes propiedades y fijar las pensiones en un nivel igual a por lo menos el 85% del salario final de los empleados.1

Reforma Naranja

La reforma naranja fue propuesta por la Asamblea General el 24 de agosto como una contrapropuesta a las iniciativas populares. Proponía la restauración del sistema de gobierno presidencialista, prohibiéndole al presidente y vicepresidente la reelección inmediata, permitiéndole al presidente disolver la Asamblea General y extender el mandato de los parlamentarios por 4 o 5 años.1

Resultados

Fuente: Democracia Directa

Contratapa de “El Diario” del domingo de 1966 cuando Nacional obtuvo el título de Campeón Uruguayo. El equipo posaba como Independiente de Avellaneda. De pie y en fila. Desde la izquierda: Manicera, Calleros, Hugo Fernández, Emilio Alvarez, Mujica, Montero Castillo, Viera, Ramos, Oyarbide, Curia y Urruzmendi

Cena en el Club Uruguay 1966

La vuelta al presidencialismo (1967-1973)

En las elecciones de 1966 vence el Partido Colorado con la fórmula Gestido-Pacheco y, a su vez, gana la lista naranja para reformar la constitución. La nueva constitución vuelve a establecer un Poder Ejecutivo encabezado por la figura del Presidente de la República quien, en caso de ausencia de cualquier tipo, será sustituido por el vicepresidente (presidente del Senado)

Durante este período se produce un aumento del autoritarismo por parte del gobierno el cual desembocará en la disolución de las Cámaras el 27 de junio de 1973 fecha en la cual comienza a regir los destinos del país la dictadura-cívico militar uruguaya hasta el 1° de marzo de 1985.

Durante el período presiden al país: Gral. (R) Óscar Gestido, Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.

Presidencia de Óscar Gestido (1º/3/67 al 6/12/67)

Principales características:

Ambigüedad de su orientación económica: incluyó a desarrollistas y fondomonetaristas en el Ministerio de Economía.

Creciente agitación social: Medidas Prontas de Seguridad en octubre las provocan la renuncia de parte de sus ministros (Vasconcellos, Michelini, Ruggia, Véscovi).

Reanudación de conversaciones con el FMI. La misión de este organismo dependiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) aconsejó una fuerte devaluación y la inflación se hizo imparable.

Presidencia de Jorge Pacheco Areco (6/12/67 al 1º/3/71)

Principales características:

El 6 de diciembre de 1967 fallece Gestido y en su lugar asume la Presidencia de la República Jorge Pacheco Areco.

El 12 de diciembre de 1967 el nuevo presidente dispuso la disolución del Partido Socialista, de la Federación Anarquista Uruguaya, los periódicos Época y El Sol, etc., acusándolos de estar vinculados con las acciones de la guerrilla.

Renovación ministerial (mayo de 1968): técnicos por políticos (Frick Davie en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, Jorge Peirano Faccio en el de Industria y Comercio, Eduardo Jiménez de Aréchaga en el de Interior).

En junio de 1968 se imponen Medidas Prontas de Seguridad con motivo de una huelga bancaria. Quince días después decreta la congelación de precios y salarios.

Creciente autoritarismo: vulneración de Derechos Humanos; limitación de libertad de prensa; se desconoció en varias oportunidades decisiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial; desconocimiento de autonomías funcionales (intervención de los Consejos de Secundaria y UTU).

Desprestigio de los partidos: estaban fragmentados.

Violencia cotidiana de la guerrilla, de los escuadrones de la muerte.

Fuerte represión de la Policía y detención continua de estudiantes.

Elecciones de 1971

Se instaura el voto obligatorio (Ley del 18 de setiembre de 1970).

El 28 de noviembre se celebran las elecciones nacionales generales y dos plebiscitos constitucionales a través de los cuales se preguntó a los votantes si aprobaban dos propuestas; una era para permitir la reelección inmediata de los presidentes para un segundo mandato; la otra era para forzar la renuncia del presidente si alguno de sus ministros era encontrado culpable de violar la ley. Ambas fueron rechazadas por los votantes en el acto eleccionario.

Gana la fórmula Pacheco-Bordaberry en votos, debido a la ley de lemas, pero pasa a gobernar la de Bordaberry-Sapelli por falta de apoyo a la reforma de la Constitución de 1966 con respecto a la reelección. Bordaberry era el candidato «suplente» de la Unión Nacional Reeleccionista.

El candidato más votado, Wilson Ferreira Aldunate junto al candidato a vicepresidente Carlos Julio Pereyra se presentaron con el programa “Nuestro Compromiso con Usted”.

Se presentó por primera vez la coalición Frente Amplio: convocado a comienzos de 1971 por la lista 99 (Movimiento por el Gobierno del Pueblo) de Zelmar Michelini y el Partido Demócrata Cristiano. De la reunión del 5 de febrero surgió la Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El partido Colorado ganó por un margen muy estrecho, el 07% de los votos, y se denunciaron irregularidades por parte del Partido Nacional debido a diversas situaciones ocurridas durante el acto eleccionario y luego de efectuado este ante la Corte Electoral las cuales quedaron desestimadas.

Decreto 104/967 de 21 de febrero de 1967

Visto el decreto N° 1.897/965, de fecha 6 de setiembre de 1966 por el cual se encomienda al Grupo de Trabajo para la Planificación de la Política Migratoria Nacional (GAM) el estudio de un plan de migración selectiva.

CONSIDERANDO:

- Es valor entendido que no se concibe la preparación y ejecución de planes de desarrollo económico y social sin las pertinentes previsiones de los recursos humanos de que será menester disponer.

- La puesta en práctica de esos planes supone, además, la creación de un cambio de actitud tanto en la esfera de la empresa pública y privada, como de los trabajadores y del público en general, de modo de asegurar el concurso de todos, sin excepción, en esa obra que la República se propone para incrementar su desarrollo.

- Existe un medio propicio para contribuir al logro de esas condiciones que hagan viable los planes de desarrollo y es la incorporación al territorio nacional de trabajadores extranjeros calificados, en ramas en las cuales no haya oferta de mano de obra radicada en la República, o que ésta resulte insuficiente, lo que a la par de activar la ejecución de esos planes, sirva de ejemplo multiplicador para estimular la recuperación nacional.

- En concordancia con esas finalidades corresponde la incorporación de recursos humanos sobre la base de tales extranjeros que vengan a constituirse en mano de obra útil en algunos sectores de la economía nacional del interior del país, con el objeto paralelo y simultáneo de incrementarlos o promoverlos, en su caso, y de contribuir, al mismo tiempo, por la ocupación que determinará de los trabajadores ya radicados en el territorio nacional, a la detención de la migración interna.

- Se cuenta, asimismo, para abordar esa importante tarea con la cooperación del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), del cual la República es miembro, que permitirá, con su anuencia, por un lado, aumentar los incentivos que podrán ofrecerse para tal tipo de inmigración, y por otro, facilitar las labores de reclutamiento, selección, información, colocación y asistencia de esos inmigrantes, en ambos casos sin cargo alguno para el erario público.

- El régimen de migración selectiva, esto es, de trabajadores extranjeros calificados, que ha estructurado el mencionado Grupo de Trabajo, conforme a las facultades que al respecto se le han acordado, servirá al cumplimiento de esas finalidades.

Atento a lo informado por la Dirección de Migración, el Consejo Nacional de Gobierno, DECRETA:

CAPITULO I

DE LA MIGRACION SELECTIVA, OBJETIVOS E INCENTIVOS

Artículo 1.- Considérase migración selectiva, la incorporación al medio nacional, de trabajadores especializados, técnicos y profesores extranjeros en aquellas ramas y materias en las que no haya oferta en la República, que sean necesarios para promover el desarrollo económico y social.

Artículo 2.- La migración selectiva servirá primordialmente los siguientes objetivos:

- La instalación y explotación, conjuntamente con nacionales, de colonias agroindustriales.

- La instalación y explotación, conjuntamente con nacionales, de colonias pesqueras.

- La instalación y explotación de actividades artesanales y de la pequeña industria de conservación y reparación de maquinaria agrícola, automotriz, electricidad, radio y electrónica, de aparatos para el hogar y afines, que se establezcan en las ciudades y demás localidades del interior del país.

- El cumplimiento de tareas de su especialidad en las actividades señaladas en los apartados anteriores, en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la industria fabril pública y privada en explotación o en vías de serlo.

- El ejercicio de la docencia en establecimientos de enseñanza pública o privada.

Artículo 3.- Los extranjeros que entren a la República con la finalidad de establecerse en ella para la realización de los objetivos preindicados, gozarán de los siguientes beneficios:

- La exoneración de derechos consulares a la documentación de viaje.

- La introducción, libre de todo impuesto, de sus prendas de uso, vestidos, muebles, instrumentos de labranza y herramientas o útiles de su oficio.

- La exoneración de derechos aduaneros y adicionales, tributos a la importación o aplicados en ocasión de ésta, impuesto a las transferencias de fondos al exterior y tasas portuarias de maquinarias y otros artículos requeridos para la explotación agrícola, ganadera y granjera. Esta exoneración beneficiará solamente a aquellos extranjeros que inmigren en cumplimiento de planes aprobados de conformidad con este decreto.

- Facilidades para la remisión de fondos al exterior para la atención de los familiares directos que continúen residiendo en el país de origen o de procedencia, de acuerdo a las disposiciones que establezcan los organismos competentes.

Artículo 4.- Sin perjuicio de los beneficios estipulados en el artículo anterior, y de conformidad con las normas y el reglamento del «Fondo para la Migración Selectiva», establecido por el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (en adelante, CIME), los extranjeros incorporados al país en régimen de migración selectiva, gozarán de:

- Pago del pasaje desde el lugar de radicación en el país de procedencia hasta el de destino en el territorio nacional.

- Un subsidio para gastos de instalación.

- Una compensación por el término de doce meses a contar del arribo al territorio de la República, para la atención de su familia residente en el país de origen o procedencia, cuando ésta no le acompañe en el desplazamiento.

- Una compensación sobre el salario que percibirá en la República, cuando éste, en opinión del CIME, resultare inferior al que gane un trabajador en la misma actividad, considerado bien remunerado. Esta compensación tendrá vigencia por el lapso de doce meses contados desde el arribo.

CAPITULO II

DE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS

Artículo 5.- La migración selectiva, para servir los objetivos de que trata este decreto, será atendida en la forma y condiciones que se establecen en los artículos siguientes por los órganos cuyas competencias se determinarán:

- El Grupo de Trabajo para la Planificación de la Política Migratoria Nacional (en adelante, GAM) en lo que a planificación se refiere.

- La Dirección de Migración y los Agentes Consulares de la República en lo que concierne a ejecución. La Oficina local de CIME, con su acuerdo, colaborará en ambos aspectos en la forma que determine este decreto.

Artículo 6.- GAM tendrá a su cargo la preparación, y la formulación de los planes de migración selectiva para cubrir los objetivos previstos en este decreto. A tal efecto le compete:

- Contribuir a determinar las necesidades de mano de obra calificada en las diversas ramas que comprenden dichos objetivos.

- Proveer, con la colaboración de CIME, a la publicidad de los planes y a la información específica a los órganos públicos y empresas privadas susceptibles de beneficiarse con éstos.

- Realizar, asimismo, encuestas que se estimen útiles para el estudio de planes de esa migración.

- Calificar y cuantificar los cupos que sean necesarios.

- Solicitar la información que corresponda a los órganos públicos y empresas privadas para la preparación de esos proyectos.

Artículo 7.- Serán, asimismo, cometidos de GAM los siguientes:

- Cooperar con los órganos de ejecución en la realización de los planes de migración selectiva.

- Realizar, también, estudios para facilitar la integración de los inmigrantes al medio nacional e interesar al respecto, requiriéndoles su colaboración, a los órganos públicos o entidades privadas cuyos cometidos y finalidades sean conexos con tal tarea.

Artículo 8.- Los planes de migración selectiva aprobados por GAM serán elevados por éste al Ministerio del Interior, el que previo informe de la Dirección de Migración y demás Organismos que estime menester, los someterá a la consideración del Poder Ejecutivo.

Artículo 9.- Institúyese la Secretaría Ejecutiva del GAM que funcionará en el Ministerio del Interior y que tendrá, entre otros, los siguientes cometidos:

- Asistir al Organismo, preparar y solicitar el material informativo que se requiera, y tomar las versiones de las sesiones levantando las actas correspondientes que deberá archivar.

- Llevar la documentación nacional e internacional concerniente a la materia que es competencia del Organismo.

- Formar la biblioteca especializada de éste con las obras que al efecto se reciban o se adquieran.

- Proyectar y publicar el Boletín de la entidad.

Artículo 10.- El Ministerio del Interior proveerá el personal específicamente dedicado a las tareas de la Secretaría Ejecutiva del GAM así como los medios materiales pertinentes.

Artículo 11.- La Dirección de Migración por sí misma y por el Servicio de Información, Recepción y Asistencia de Inmigrantes, a que se hará mención, de su dependencia y los Agentes Consulares de la República tendrán a su cargo las operaciones relativas a la inmigración de extranjeros calificados conforme a los planes de migración selectiva a que se refiere este decreto.

Artículo 12.- Institúyese en la Dirección de Migración y bajo su dependencia el Servicio de Información, Recepción y Asistencia de Inmigrantes (en adelante SIRAI) el que tendrá por cometidos:

- La información técnica y general acerca de las condiciones para emigrar al territorio nacional en sus diversos aspectos: migratorio propiamente dicho, laboral, económico, geográfico, social, político, etc.

- La recepción del inmigrante para asegurarle las mejores condiciones de ingreso al territorio de la República.

- La asistencia del inmigrante para facilitar su integración al medio nacional.

- El estudio demográfico, sociológico y económico del fenómeno migratorio.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCION AUTORIZACION DE INGRESO, RECEPCION Y ESTABLECIMIENTO DE LOS INMIGRANTES

Artículo 13.- El reclutamiento, selección autorización de ingreso, traslado, recepción y establecimiento de los extranjeros sometidos a planes de migración selectiva se ajustarán a lo que prescriben las disposiciones siguientes.

Artículo 14.- El reclutamiento de los inmigrantes en el exterior se efectuará por intermedio de CIME, con su acuerdo, de la siguiente manera:

- Los órganos del Estado y las empresas privadas interesados en la incorporación de tales extranjeros, se dirigirán a la Oficina de dicho Organismo Internacional en nuestro país haciendo manifestación en tal sentido, en formularios que éste les proveerá, en los cuales se establecerán el ramo, características de la especialidad, nacionalidad preferida, edad, salario a percibir, plazo de la contratación, fecha a partir de la cual tendrá lugar ésta, y demás requisitos que se estimen necesarios para la finalidad perseguida.

- La Oficina local de CIME realizará las gestiones correspondientes para el reclutamiento y selección del o de los candidatos dispuestos a radicarse en el país en las condiciones estipuladas en la solicitud que le ha sido formulada, y, efectuadas que sean esas operaciones, informará de su resultado al órgano del Estado o empresa privada peticionante. El expediente que se forme con cada candidato a la inmigración contará con los datos individualizatorios correspondientes, fotografías, especialidad requerida y profesada, tareas cumplidas en el ejercicio de esta última y las certificaciones de los organismos o entidades competentes que acrediten la capacitación alegada.

- Con la conformidad del órgano del Estado o empresa privada solicitante, la Oficina local de CIME extenderá el Acta de Llamada en un número de copias convenientes para la necesaria coordinación de tareas entre los órganos competentes.

Artículo 15.- La Oficina de CIME presentará a la Dirección de Migración, el Acta de Llamada, con el expediente en que conste la selección efectuada y ésta autorizará el ingreso del o de los extranjeros, cuya inmigración se procura, condicionado a que se cumplan los requisitos exigidos por el artículo 6 del decreto de 28 de febrero de 1947, con excepción del inciso c) numeral 1) del mismo artículo, cuyo extremo se considerará satisfecho con la información proporcionada por aquella oficina en oportunidad del reclutamiento.

De la autorización acordada se dará cuenta de inmediato al Agente Consular de carrera que ejerza funciones en el país de residencia del o de los extranjeros a que se ha hecho referencia y a la Oficina de CIME en nuestro país.

Artículo 16.-CIME tomará a su cargo el aviso al extranjero o extranjeros cuyo ingreso se haya autorizado, para que se presente ante el Agente Consular de carrera del país de residencia, con los documentos a que se hace mención en el artículo 6 del decreto de 28 de febrero de 1947, con excepción del referido en el artículo anterior.

El Agente Consular notificará al interesado o interesados, de la autorización acordada y formará el expediente inmigratorio respectivo, con los documentos antes citados. Si juzgare cumplidos los requisitos pertinentes, autorizará el viaje, expedirá el certificado correspondiente y entregará el expediente al interesado, para su presentación ante las autoridades uruguayas, en el momento del desembarco, dejando copia en el archivo consular.

Artículo 17.- Cuando el inmigrante, en su viaje fuere acompañado por su cónyuge, hijos o padres, se aplicará al ingreso de éstos, en lo pertinente, el procedimiento establecido en las normas precedentes.

Artículo 18.- CIME, previamente al traslado, proveerá al interesado o interesadas, la información necesaria acerca de las características del país, su idioma, los derechos y garantías individuales y sociales de que gozarán, las condiciones de su establecimiento y demás aspectos que se estimen útiles para asegurar su permanencia en la República y su ulterior integración al medio nacional.

Artículo 19.- El traslado del extranjero o extranjeros, cuyo ingreso al país ha sido autorizado, será de cargo de CIME que, conforme a las disposiciones vigentes dictadas por este Organismo, pagará el pasaje y demás prestaciones necesarias, desde el lugar de residencia, hasta el punto de embarco y desde éste hasta el territorio nacional.

Artículo 20.- Al arribo al territorio nacional el extranjero o extranjeros cuya inmigración propicia este decreto, será recibido por un funcionario de SIRAI, quien le acompañará prestándole la atención e información correspondiente, hasta su residencia. Cuando el inmigrante deba trasladarse al interior del país, tal misión deberá ser convenida con el órgano del Estado o empresa privada solicitante, siendo de cargo de uno y otra, los gastos que se irroguen por ese concepto.

Artículo 21.- La Dirección de Migración controlará el cumplimiento de los requisitos inmigratorios y, si estimare satisfactoria la documentación, declarará definitivo el desembarco del interesado. En caso contrario, procederá de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Artículo 22.- En lo compatible con las disposiciones de este decreto, regirán, además, las normas del decreto de 28 de febrero de 1947 y sus modificativos.

Artículo 23.- Comuníquese, etc.

Ley 13.777 – Ratificación estatuto refugiados de ACNUR 1951

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS

Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.

Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43 Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades fundamentales,

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales,

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados,

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional,

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados,

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado,

Han convenido en las siguientes disposiciones ver link

APÉNDICE

Modelo de documento de viaje

El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 centímetros)

Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras «Convención del 25 de julio de 1951» se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el documento.

(Cubierta de la Libreta)

DOCUMENTO DE VIAJE

(Convención del 25 de julio de 1951)

Nº.

(1)

DOCUMENTO DE VIAJE

(Convención del 25 de julio de 1951)

Este documento expira el , a menos que su validez sea prorrogada o renovada.

Apellido (s)

Nombre (s)

Acompañado por (niños)

-

-

Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al titular un documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacional.

-

-

-

El titular está autorizado a regresar a

-

[indíquese el país cuyas autoridades expiden el documento] el o antes del

, a menos que posteriormente se especifique aquí una fecha ulterior. [El plazo durante el cual el titular esté autorizado a regresar no será menor de tres meses].

-

-

Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor del presente documento, deberá, si desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo documento de las autoridades competentes del país de su residencia. [El antiguo documento de viaje será remitido a la autoridad que expida el nuevo documento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió] 1

-

1 La frase entre corchetes podrá ser insertada por los Gobiernos que lo deseen.

(2)

Lugar y fecha de nacimiento

Profesión

Domicilio actual

-

Apellido (s) de soltera y nombre (s) de la esposa

-

Apellido (s) y nombre (s) del espos